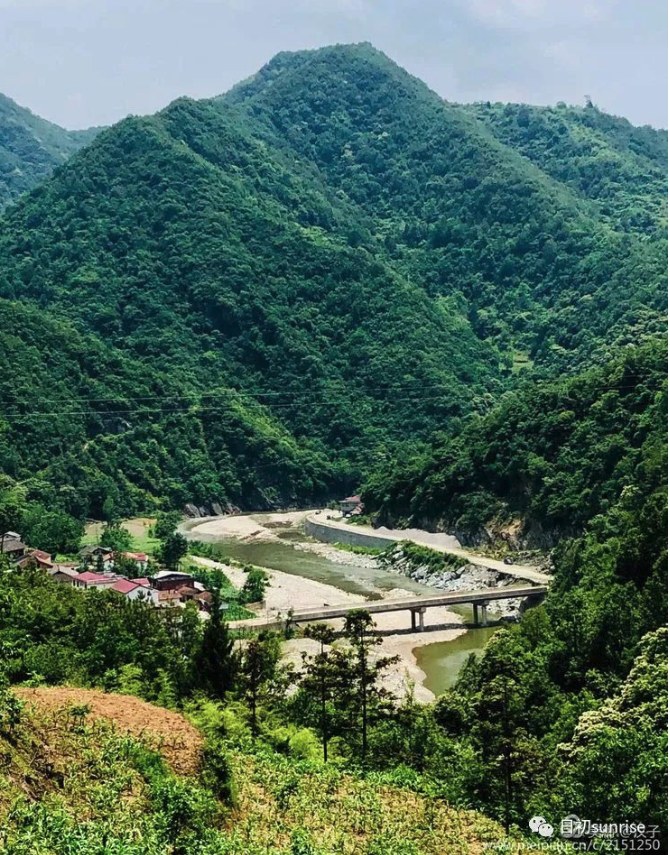

说起来,我参加助学家访也有十几个年头了,无论是严冬还是盛夏(家访一般挑寒暑假期的 时段偏多),短短的几天到一周,几乎连续不断地上山下山,经受一次与旅行、户外不完全 一样的生理和心理的考验和洗涤。

本年度的略阳家访定于端午节。相对于前两次,这次的气候气温更适宜。说来也巧,此次家 访距离我第一次到访略阳正好十年。

十年的变化当然非同小可,例如道路交通方便多了,为家访一户学生连续上下山七小时的情 况不会再发生了;学生及其家长对到访陌生人士的态度更谨慎了,搞清楚情况了心里才会踏 实;参与家访的志愿者更广泛更热情了,一位当地志愿者参访的交通工具也从当年的摩托车、 小面包车进步为SUV了。

不变的是,所有受访的学生及其家长对我们访问者而言都是一次次触动和感染,他们的坚韧, 他们的执着,他们的艰辛,他们的无奈,对我们都是难以忘怀的情感的跌宕和震撼。

天不亮出门天黑了返回,短短几天就把一年的山都爬完了,说实话我都有点佩服我自己。但 毕竟这样的旅行多了份责任少了份轻松,年届七旬还是会有力不从心之感。

所以,我决定好好珍惜本次家访,珍惜和所以新老志愿者们共处的日子;所以,我决定收起 原本想偷懒不再写作业的念头,认认真真完成高考作文题。

想当然地认为,志愿者们的作业一定各显风采精彩纷呈,我就不要狗尾续貂了,说几段小故 事吧。

穷人的孩子

每次家访的对象都是当地志愿者协同学校老师经过初步筛选的,一般而言家里都是因为这样 或那样的原因陷入困境。所以这个小标题只是就事论事,不带任何贬义。

这次我们就接触到了家里同样贫困、同样因为生活拮据而对学生造成影响的家庭。巧了,两 位同学都姓赵,姑且一个叫小赵,一个叫小小赵。

小赵和母亲一起生活;小小赵和年逾七旬的爷爷一起生活。小赵和我们的沟通有点心不在焉, 能让母亲回答就尽量不开腔;小小赵和我们交流礼貌而拘谨,回答问题时屁股坐半个眼看着 要掉到地上。小赵的家因为全靠母亲收拾,无暇顾及就显得凌乱;小小赵和爷爷两个把家收 拾得干干净净,身上穿的也利利落落。问到每周的个人开销,小赵说两周400元,我们帮他 算了一下好像花不完,他自己也自圆不了其说,母亲只会嘿嘿笑着说他说要多少就给呗;小 小赵很利索地回答我们一周用100元,其中餐费50交通费24其它费用及零花26。问及学校的 饭好不好吃,小赵说当然没有家里好吃;小小赵说比家里好吃。

沉重的担子

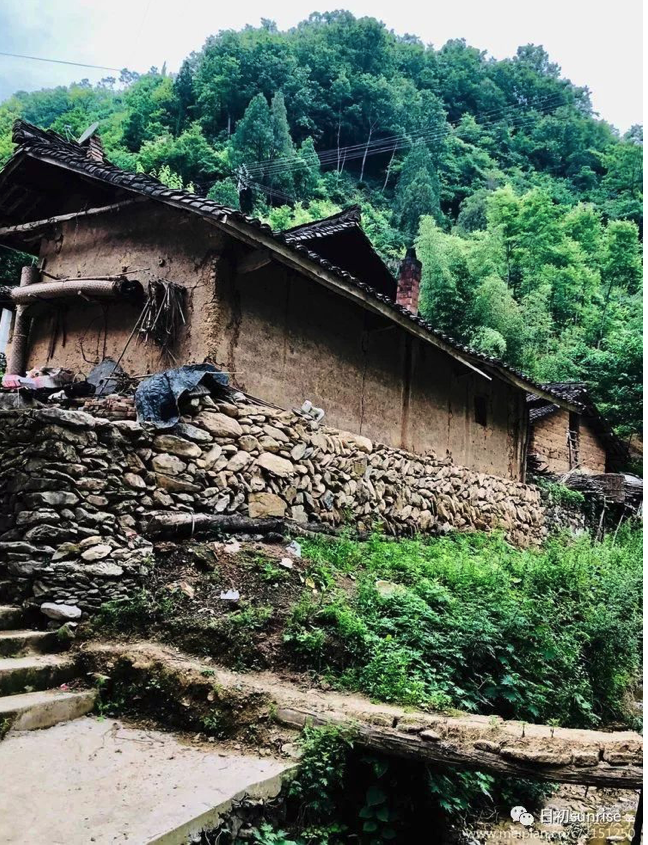

山区的农户,仅仅靠务农而没有其它额外收入,日子就会过得捉襟见肘。如果家里还有两个 上学的孩子,如果家里还有一位长期患病的亲属,那日子就可想而知了,生活就像沉重的担 子一样压在当家人身上。

眼前这位小俊同学就是这样。母亲久病不愈,住医院如走亲戚;姐姐今年高中毕业,我们到 访的时候正在参加高考;和姐姐相比,小俊的学业自然要轻松点,所以周末回家,家里的早 餐晚餐都是弟弟做的;关于个人开销,小俊说姐姐一周60他一月200,这个费用,只相当小 赵的一周,所以小俊当然也说学校的饭好吃。

正聊着,小俊父亲弯着腰背着硕大一捆油菜杆赶回家来。秸秆的体积实在太庞大了,远远望 去,只看见小山似的一堆在机械地往前移动。卸下秸秆,挺直了腰的小俊父亲和我们打招呼。

我们有点不知所措,眼前的父亲满脸胡茬,一头乱发,身上套一件拉了领口撕了袖口掉了纽 扣的军便装,破裤破鞋破火机,唯一不坏的是他从口袋里掏出来递给我们的香烟。看上去又 老又憔悴的他自己完全没有感觉,很自然地和我们交谈起来。

因为要照顾母亲和上学的姐弟俩,父亲只能在当地打零工,这样收入自然难以为继,但父亲 心中有打算:一家四口都有低保,是笔固定的收入,贷款养了几头牛可以增收,女儿考上大 学可以申请助学贷款和教育扶贫……一边抽烟一边和我们聊天的他,竟然毫无沮丧苦楚的神态, 间或还有点眉色飞扬。

说到孩子学业,父亲说女儿要比儿子强,女儿就是数学稍稍欠缺一点,儿子的数学差距更大。 边说边一脸严肃地望着低着头不吱声的儿子。

我们问起刚才在地里干什么农活,他回答说种了几亩油菜籽,算是经济作物,油菜籽卖了会 有现金,油菜秸秆冬天给牛当饲料,“这样人也有了,牛也有了。”这句话,我们完完全全听 懂了。

离开的路上跟同伴说,我对这位父亲充满敬意!

漂泊的影子

这个小女生长得很好看。不是说有多漂亮,而是那种很阳光很耐看很舒服很讨人喜欢的那 种。她在公路上接我们,我们请她带去家里,她问到哪个家,是爷爷家还是外爷爷(即外 公)家还是姨家?我们刚跟你爸打电话联系过,当然是到你爸家。我爸家在太原,不过他 现在也在爷爷家。

一路问一路答,我们终于搞清楚了女娃的现状。多年前父母离婚,小姑娘判给母亲,父亲每 月提供生活费。母亲之后就在太原长期打工,老家没有住房,偶尔回来住在外爷爷家,孩子 的成长及其经费母亲基本不管。父亲也长期在太原打工,已另外组成家庭并有一个三岁的小 弟弟,现在一家三口在太原租房。此次端午,父亲带儿子回老家探亲,姑娘和小弟弟很融洽 地玩耍着。

明白了,我们彼此打一个眼色——这是一个居无定所、没有自己的家的孩子。

这些话,都是女孩坦坦荡荡轻轻柔柔地告诉我们的,没有从她的脸上看出怨恨懊恼无助自卑 的神态,脸上始终保持着笑容。“没什么的,大家都挺喜欢我的。多一个家,就多一点喜欢 我的人。”

和父亲的交谈也没有太大障碍,都意识到除了学业的抓紧,其它都是次要的。这个在年级排 名前十的学霸,担心自己的语文会拖后腿。同行中有志愿者好为人师,跟她讲解相关知识, 女孩全神贯注盯着对方,认真而心无旁骛。

柔弱的女子

这回说说我们志愿者自己吧。

我其实每次家访都会搭档一二个从未同行过的妹纸,很奇怪每个人事后都要求在作业中夸夸 她们,其实我并不喜欢也不善于说恭维话。好吧,这次也挑一个说说。

认识她应该有些年头了,大家都是志愿者,那时候开年会开催款会时不时会见个面,她和她 的同样做志愿者同样是现役军人的丈夫都是大家熟稔的,虽然彼此之间沟通交往并不算太多。

印象中的她清秀而干练,只是略显柔弱。那年我有心组织志愿者参加一年一度的上海某户外 活动即五十公里城市徒步,以锻炼体魄有助山区家访,她欣然同意跃跃欲试,不料被他人一 盆冷水,说她这样肯定不行要受伤走残的,我于是作罢,印象中就留下了她体质稍弱的概念。 以后几年,竟然也看着她一次次参加不同地点的家访,乐此不疲,欲罢不能。

但我们仍然交往不多,直到某一天我突然因事求助。那是我的一个外地远房亲戚,有一天突 然开着大奔来沪,其父病重求医住院。我对这一块一无所知,情急之下打电话向在二医大工 作的她求助,她问清大致情况后说马上帮我询问落实。不料我那土豪亲戚性急如焚到处托人 直接进了另一家专业医院,我赶紧跟她打招呼,她其时已联系妥相关医生,看这事搞的!至 今我仍欠她一个抱歉。

这次家访我们分在一个组,她俨然就是一个资深的志愿者,无论是徒步登山,还是家访“狗 仔”,她都行走自如业务娴熟,彼此间配合十分顺畅默契。

相互间交流多了,才知道这些年来她正在从事一项重大的项目。我完全想象不出她这样柔弱 的女子,是会有怎样足够的能力巨大的能量去从事这样一项事业,对,我应该称之为事业。

关于这件事,我给不了建议,想怎么做都是合适的。

当然不是为了名和利。因为即使功成名就盆满钵满也不见得多快乐。

那么要不要继续走?要吧…… 人生那么无聊,不走更无聊。 我猜她现在最烦的是那个她他她一脸心疼说:你这么辛苦啊,这么奔波劳碌。 那是说的人觉得,她并不觉得。其实对她来说,难度是有,也不见得有那么难。

好吧,不要用力过猛——就这一句。

最后让我们回到出发点,我想说的是:

穷人的孩子未必早当家; 沉重的担子未必压垮男人的肩膀; 漂泊的影子未必没有阳光明媚; 柔弱的女子未必没有坚韧的意志。 是为“未必”。